お葬儀のマナー

1.訃報を聞いた時

1)伺う時期・服装

⑴.親戚の方

近くなら通夜・葬儀の準備などの手伝いをするつもりで駆けつける。

遠方の場合は通夜・葬儀の日程を聴いた上でいつ伺えるかをご遺族に伝える。

⑵.近所の方

ご遺族は葬儀の準備など取り込み中の為、長居はしないよう心掛ける。

⑶.知人・職場の方

通夜・葬儀などで弔問に訪れるのが良いでしょう。

平服でもかまいませんが、華美にならずアクセサリー類は外すなどの心遣いが必要です。

2.参列の流れ

1)通夜

⑴.自宅の場合

受付を設けていない場合が多いので、香典・供物は故人様の枕元などにあるお盆へ供えてから焼香します。

⑵.施設の場合

受付を設けていることが多いので、香典を持っている場合は記帳し受付をしてから焼香に進みます。

翌日の告別式にも参列される方はこの場合の記帳は基本的に不要です。

2)告別式

⑴.自宅・施設

受付がありますので、記帳し受付をしてから焼香に進みます。

3.NGマナー

1)葬儀前

⑴.訃報の知らせを受け深夜でも駆けつける

⑶.喪家へ長居する

ご遺族は忙しく、疲労も溜まっていますので早々に引き上げるのが良いでしょう。

⑵.長電話でお悔やみを述べる

ご遺族は悲しみの中、葬儀の準備で取り込み中です。その中、電話で長々とお悔やみを述べるのは控えましょう。参列の際に直接伝える、弔電を打つ、ご遺族が落ち着いた頃にお話を聞いてあげる。等の方が良いでしょう。

2)参列時

⑴.香典に新札を包む

新札は「前もって用意していた」とされますので注意が必要です。

⑵.ご遺族と長話をする

「参列=弔意を表す」ということですので長話は避け手短に述べるのが基本です。

⑶.ご遺族へ亡くなられた経緯を聴く

悲しみを増長させる事にもなります。ご遺族がお話しされたい時以外は控えた方がよいでしょう。

⑷.式場内での私語

厳粛な儀式です。ご遺族の気持ちを一番に考え私語は慎み、話がある場合は式場を出て話をするのがマナーです。

また、携帯電話はマナーモードにするか電源をOFFにし、式場内で電話に出るなどはしないようにしましょう。

4.供物について

1)注文

⑴.親戚の方

喪主・ご遺族が取りまとめている場合が多いので訃報の連絡を受けた時に依頼すると良いでしょう。

⑵.知人・会社関係の方

葬儀社へ直接依頼するのが一般的です。その際、喪家名・日程を伝えた上でいつより飾るかを指定すると良いでしょう。

当社では、専用の書式にご記入いただく形式をとっております。

※FAXで行います

2)清算

⑴.親戚の方

喪主・ご遺族で取りまとめている場合が多いのでそちらへお支払いするのが一般的ですが、領収書など必要な場合は葬儀社スタッフへお支払いし領収書を受け取り下さい。

⑵.知人・会社関係の方

葬儀社へ依頼している場合は葬儀社へお支払いください。

当社では、後日ご請求書を発送しておりますので、お振込みでお支払いいただきます。

5.弔電について

1)弔電の出し方

弔電の送り方はNTTを利用する方法とインターネットサービスを利用する方法があります。

早く送る場合はNTT、時間の余裕があれば安価なインターネットサービスを利用するのが良いでしょう。

弔電を送る際の宛名は喪主宛にし、喪主が不明な場合は御遺族の方の名前で送ります。

また、敬称を用いる故人は、喪主(または宛名のご遺族)から見た関係で表します。

父

ご尊父様(ごそんぷ)、お父様、父上様

母

ご母堂様(ごぼどう)、お母様、母上様

祖父

ご祖父様

祖母

ご祖母様

夫

ご主人様・ご夫君様(ごふくん)

妻

ご令室様(ごれいしつ)、ご令閨様(れいけい)、奥様、奥方様

息子

ご子息様(ごしそく)、ご令息様(ごれいそく)

娘

ご息女様(ごそくじょ)、ご令嬢様(ごれいじょう)

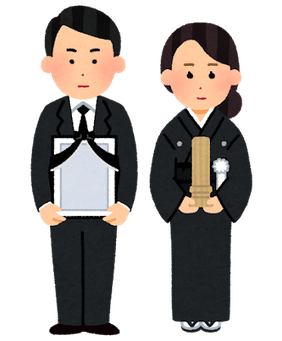

6.ご遺族より依頼

1)隣組の方

⑴.葬儀委員長

一般的には隣組の組長が行うことが多いです。役割としては、隣組への葬儀日程の伝達、隣組内での役割分担の割り振り、集合時間・場所の決定、必要に応じてマイクロバス送迎の手配、告別式の際での答礼、忌中お斎席での挨拶があります。

地域によってはお通夜から全て参列し、火葬場まで同行することもありますので喪主様に確認が必要です。

⑵.受付係

告別式開式1時間前には式場へ到着し、受付の準備をします。この時、スタッフより説明がありますので不明点などを確認しておきます。

受付区分が複数(お斎出席者、一般、会社関係など)ある場合はそれぞれに分かれて受付を行います。

⑶.返礼品係

告別式開式1時間前には式場へ到着し、スタッフからの

説明と併せて返礼品の確認をしておきます。

告別式開式後、返礼品に不足が出そうな場合は近くのス

タッフへお声かけ下さい。

⑷.駐車場係

自宅で通夜を営み、自宅付近に駐車場を借りている場合

に必要になります。

2)弔辞・追悼の言葉

頼まれたら、断らず引き受けるのが礼儀です。

弔辞文を作成する場合のポイントは以下の通りです。

①.悲しみを述べる

②.故人の業績を称え、人柄を振り返る

③.ご遺族を励まし、今後の自身の協力の意向を述べる

④.故人の永福を祈り結びとする

※忌み言葉「重ね重ね」「度々」「益々」「また」「再び」などは使わないように気を

付けましょう。

※弔辞は葬儀中、追悼の言葉は忌中お斎席で述べるのが一般的です。